世界の地域構成

世界の姿

Q. 地球は完全な球体ではなく【 ? 】の方向にふくれた楕円体である。

Q. 地球の表面積は、陸地が約【 ? 】%を占める。

Q. 地球の表面積は、海洋が約【 ? 】%を占める。

Q. 三大洋のうち、面積の最も大きい海洋は【 ? 】である。

Q. 三大洋のうち、世界第2の海洋は【 ? 】である。

Q. 三大洋のうち、オーストラリア大陸とアフリカ大陸の間にある海洋は、【 ? 】である。

Q. 六大陸のうち、面積が最も大きい大陸は【 ? 】である。

Q. 六大陸のうち、最も面積の小さい大陸は、【 ? 】である。

A. オーストラリア大陸

Q. 六大陸のうち、赤道が通り、ユーラシア大陸と陸続きの大陸は【 ? 】である。

Q. 六大陸のうち、北半球に位置し、太平洋と大西洋の間にある大陸は【 ? 】である。

Q. 六大陸のうち、南半球に位置し、太平洋と大西洋の間にある大陸は【 ? 】である。

Q. 地球の表面で、南北を結び、東西を表す仮想の線を【 ? 】という。

Q. 地球の表面で、東西を結び、南北の位置を表す仮想の線を【 ? 】という。

Q. 本初子午線から東180度までの位置を【 ? 】という。

Q. 赤道から北90度までの位置を【 ? 】という。

Q. 本初子午線は、イギリスの【 ? 】郊外にある旧グリニッジ天文台を通る。

Q. 地球の自転軸は【 ? 】度(小数第一位まで)傾いている。

Q. 高緯度の地域では、夏には1日中明るい状態が続く【 ? 】という現象が起こる。

Q. 北半球の季節が夏の場合、南半球の季節は【 ? 】である。

Q. 【 ? 】緯度の地域では、1年を通じて気温が高い。

Q. 世界の国々や地域では、それぞれの位置する経度によって、現地の時間を決めている。その時間を【 ? 】という。

Q. 標準時を決める基準となる経線を、【 ? 】という。

Q. 世界の国々や地域での標準時の差を、【 ? 】という。

Q. 経度が【 ? 】度違うと、1時間の時差が生じる。

Q. 日付更新の基準となる、ほぼ経度180度を結ぶ仮想の線を、【 ? 】という。

世界地図の種類

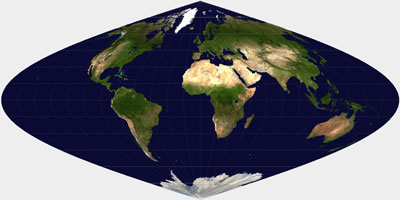

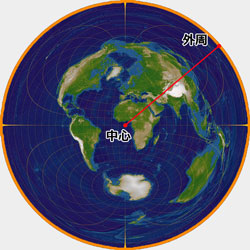

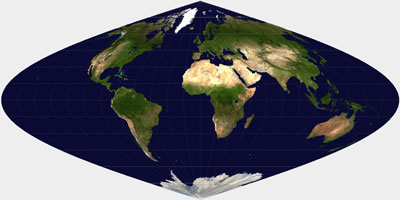

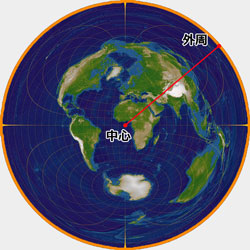

Q. 下記の世界地図は【 ? 】図法であらわされている。

Q. サンソン図法は【 ? 】を正しく表すことができる。

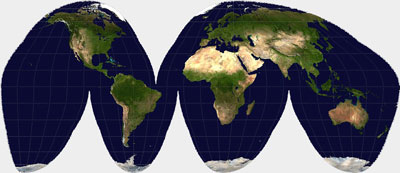

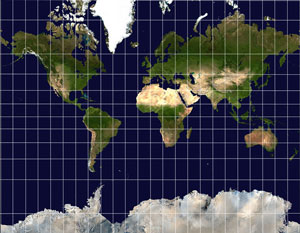

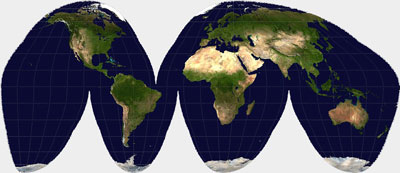

Q. 下記の世界地図は【 ? 】図法であらわされている。

Q. モルワイデ図法は【 ? 】を正しく表すことができる。

Q. 下記の世界地図は【 ? 】図法であらわされている。

Q. グード図法は【 ? 】を正しく表すことができる。

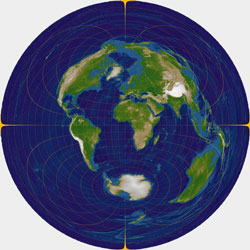

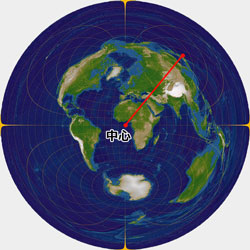

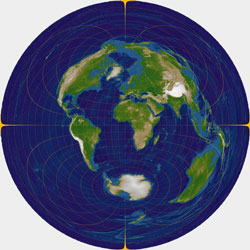

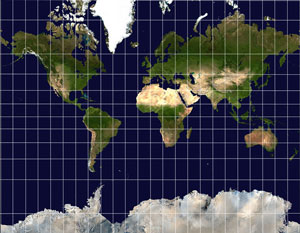

Q. 下記の世界地図は【 ? 】図法であらわされている。

Q. 正距方位図法は、中心からの【 ? 】と方位を正しくあらわすことができる。

Q. 正距方位図法では、中心と任意の点を結ぶ直線を【 ? 】という。

Q. 正距方位図法では、省略せず全体を表示した場合、中心から外周までの直線距離は約【 ? 】kmである。

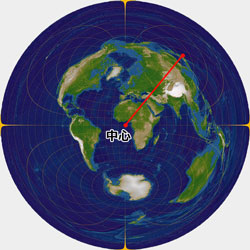

Q. 下記の世界地図は【 ? 】図法であらわされている。

Q. メルカトル図法の特徴は、経線と緯線が【 ? 】に交わっている点である。

Q. メルカトル図法の地図では、2点を結んだ直線は、経線とのなす【 ? 】が常に一定になる。

Q. メルカトル図法の地図において、2点間を結ぶ直線があらわす航路を、【 ? 】という。

国家

Q. 国家として成立するための3要素は【 ? 】である。

A. 領土・国民・主権

Q. 国家の主権が及ぶ範囲のうち、海は【 ? 】という。

Q. 国家の主権が及ぶ範囲のうち、空は【 ? 】という。

Q. 2つ以上の国や州が統治する国を【 ? 】という。

Q. 六大州には、【 ? 】がある。

A. アフリカ州・アジア州・オセアニア州・北アメリカ州・南アメリカ州・ヨーロッパ州

Q. 海や川、山脈などによる国境を、【 ? 】的国境という。

Q. 経線や緯線、建造物などを利用した国境を、【 ? 】的国境という。

Q. 南アメリカ大陸の【 ? 】は、スペイン語で「赤道」を意味する、赤道が通っている国である。

日本の地域構成

日本の位置と領域

Q. 日本は東経【 ? 】度を基準に標準時を決めている。

Q. 日本は、経度0度の場所との時差は【 ? 】時間ある。

Q. 日本(東経135度)が3月5日午前11時である時、イギリス(経度0度)は3月5日午前【 ? 】時になる。

Q. 日本の面積はおよそ【 ? 】万km2である。

Q. 領海は沿岸の基線から【 ? 】海里までの水域をいう。

Q. 海洋法に関する国連条約に基づいて、一定水域内の資源を沿岸国のものとできる、排他的【 ? 】が設定されている。

Q. 排他的経済水域は【 ? 】海里までと定められいる。

Q. 北海道の東部にある【 ? 】は日本固有の領土である。

Q. 隠岐の島北西にある【 ? 】は日本固有の領土である。

Q. 石垣島北部にある【 ? 】は日本固有の領土である。

47都道府県

Q. 東京都の都庁所在地は東京とされているが、実際は東京都【 ? 】区にある。

世界各地の人々の生活と環境

気候

Q. 【 ? 】は赤道周辺に分布し、1年を通じて気温が高く、降水量が多い気候帯である。

Q. 【 ? 】は1年を通じて降水量が少ない気候帯である。

Q. 【 ? 】は四季がはっきりしており、1年を通じて温暖な気候帯である。

Q. 【 ? 】は、北半球の高緯度地域に広がり、夏が短く冬には長く厳しい寒さが続く気候帯である。

Q. 【 ? 】は南極大陸や北極海沿岸に広がり、1年を通じて気温が非常に低い気候帯である。

Q. 熱帯のうち、【 ? 】は、1年を通じて降水量が多く、密林が発達する気候である。

Q. 熱帯のうち、【 ? 】は雨季と乾季がはっきりと分かれており、樹木がまばらに生える草原がみられる気候である。

Q. 乾燥帯のうち、【 ? 】は、1年を通じて降水量が極端に少なく、日差しが強く非常に乾燥する気候である。

Q. 温帯のうち、【 ? 】は、中緯度の大陸東岸に主に分布し、夏に高温で降水量が多い気候である。

Q. 温帯のうち、【 ? 】は大陸西岸の高緯度地方に分布する。この気候では、夏の気温があまり高くなく、冬も暖流や偏西風の影響で気温があまり下がらない。

A. 西岸海洋性気候

Q. 温帯のうち、【 ? 】は主に地中海沿岸に分布し、夏は乾燥し冬に最も降雨量が多い気候である。

Q. 寒帯のうち、【 ? 】は、短い夏に凍った土壌がとけて、コケ類が育つ気候である。

Q. 寒帯のうち、【 ? 】は、年間の平均気温が0度を超えず、年間を通じて大地が雪や氷でおおわれる気候である。

生活

Q. 東アジアや東南アジアでは【 ? 】を主食にしている。

Q. 【 ? 】は1年を通して様々な地域で作られており、パンやパスタなどにして主食として食べられている。

Q. 【 ? 】は中央アメリカや南アメリカで主食とされている。

Q. 【 ? 】類は、アフリカや太平洋の島々の主食とされている。

Q. 農業に向いていない地域では、牧畜や狩猟により、【 ? 】が主食となることもある。

Q. 【 ? 】は、白菜などの野菜と塩や唐辛子などを使用した、韓国の漬物である。

Q. 【 ? 】は韓国の民家にみられる床暖房である。

Q. 降雨量の極端に少ない乾燥帯の地域では、日干し【 ? 】を用いた住居が多くみられる。

Q. モンゴルの遊牧民が利用する、伝統的な移動式住居を【 ? 】という。

Q. 【 ? 】は、イスラム教の女性が人前で肌を見せないようにするための服装である。

Q. 【 ? 】はインドの女性が着る民族衣装である。

Q. 【 ? 】は、布の真ん中にある穴から頭を出して着るマントのような服で、アンデス地方の服装である。

Q. 【 ? 】は日本の伝統的な衣服で、着物ともいう。

宗教

Q. 世界三大宗教のうち、【 ? 】は主に東アジアや東南アジアに広がった。

Q. 仏教の教派のうち、【 ? 】が日本や中国、チベットなどに伝わった。

Q. 【 ? 】は、東南アジアや南アジアに伝播した仏教の教派である。

A. 上座部仏教 (小乗仏教)

Q. 仏教の信仰対象である仏の姿を表現した像を、【 ? 】という。

Q. 世界三大宗教のうち、【 ? 】は主にヨーロッパや南北アメリカに広がった。

Q. キリスト教は、【 ? 】をキリスト(救世主)であると信じる宗教である。

Q. 【 ? 】教会は、ローマ教皇を中心とする、キリスト教最大の教派である。

Q. 【 ? 】は、カトリック教会から分離した、新教ともいうキリスト教の教派である。

Q. 【 ? 】はキリスト教の教派であり、ロシアでは最も信者の割合が多い。

Q. キリスト教では、日曜日に【 ? 】で礼拝をする。

Q. 三大宗教のうち、【 ? 】は主に西アジアやアフリカ北部、中央アジアに広まった。

Q. 【 ? 】は、現在のサウジアラビアにある、イスラム教最大の聖地である。

Q. イスラム教では【 ? 】肉を食べることを禁止している。

Q. 【 ? 】はインドやネパールで多数派を占める宗教である。

Q. ヒンドゥー教では、【 ? 】を神聖な動物としている。

Q. ヒンドゥー教における職業・身分制度を【 ? 】という。

Q. 自然物や自然現象を対象とする崇拝を【 ? 】という。

Q. すべてのものの中に霊魂が宿っているという考え方を【 ? 】という。

Q. 【 ? 】は日本固有の民族信仰で、自然崇拝やアニミズムと深く関わっている。

世界の諸地域

アジア州

Q. 1950~1953年、北朝鮮と韓国の間で起こった国際紛争を【 ? 】という。

Q. 北朝鮮と韓国の軍事境界線を、日本では【 ? 】とよぶ。

Q. 韓国では【 ? 】の影響を受け、礼儀に厳しい風潮がある。

Q. 1970年代以降に急速に工業が発展した国や地域を【 ? 】といい、アジアでは韓国・台湾・香港・シンガポールが当てはまる。

Q. 【 ? 】は中国の北部を流れる川で、【 ? 】流域では古代文明が栄えた。

Q. 【 ? 】は中国の中部に流れる川で、全長は世界第3位である。

Q. 中国は、ネパールなどの国境地帯に、世界最高峰の山がそびえる【 ? 】山脈が広がる。

Q. 【 ? 】高原は、中国の南西部に広がる高原で、標高が平均で4,500mある。

Q. 中国の【 ? 】地方には【 ? 】高原が広がっており、亜寒帯で寒冷だが、中国最大級の食料生産地となっている。

Q. 中国の【 ? 】地方には【 ? 】平原が広がり、黄河が流れる。

Q. 中国の【 ? 】地方は、長江の中・下流域があり、夏の気温が高く降雨量も多い地域である。

Q. 中国の【 ? 】地方は、東南アジアの国々と国境が接している地域で、夏に高温多雨な地域である。

Q. 中国の【 ? 】地方は、乾燥した気候のため砂漠が多くみられる地域である。

Q. 中国では1979年から2015年まで、子どもは1人が望ましいとする【 ? 】が実施された。

Q. 中国は米と小麦の生産量が世界で【 ? 】位である。

Q. 一定量の農作物を政府に納めたら、残りを自由に販売できるという、中国の制度を【 ? 】という。

Q. 1978年に、中国は外国の資本や技術を導入するために、他国に先駆けて【 ? 】を導入した。

Q. 東南アジアの半島で、ユーラシア大陸から陸続きな半島は、【 ? 】半島とマレー半島である。

Q. 東南アジアは、熱帯【 ? 】の影響で、高温多雨な気候である。

Q. 熱帯や亜熱帯の地域で行う、モノカルチャーによる大規模農園のことを、【 ? 】という。

Q. マレーシア、シンガポール、ミャンマーは、19世紀末から20世紀初頭にかけて、【 ? 】の植民地とされた。

Q. ベトナム、ラオス、カンボジアは、19世紀末から20世紀初頭にかけて、【 ? 】の植民地とされていた。

Q. 東南アジア諸国連合をアルファベットで【 ? 】と書く。

Q. 中国国籍を保持したままで、海外に移住した中国人とその子孫を、【 ? 】という。

Q. タイやインドネシアなどの東南アジアの国々は、樹液からつくる【 ? 】の生産量が、世界で上位を占めている。

Q. 【 ? 】は東南アジア最長の川で,中国,ミャンマー,ラオス,タイ,カンボジア,ベトナムを流れる。

Q. 【 ? 】はタイの首都バンコクを流れる川である。

Q. タイの国民は9割以上が【 ? 】を信仰している。

Q. インドネシアは【 ? 】教徒の人口が世界最大である。

Q. インドネシアの【 ? 】は、冷却され液化【 ? 】(LNG)として日本にも輸出される。

Q. インドネシアでは、ボロブドゥール遺跡やプランバナン寺院群が、【 ? 】として登録されている。

Q. マレーシアでは、【 ? 】という、マレー人を優遇する政策が実施された。

Q. シンガポールのチャンギ国際空港は、【 ? 】空港として、世界的に重要な空港となっている。

Q. 1960~1970年代にかけて、南北に分裂したベトナムで発生した戦争を【 ? 】という。

Q. 【 ? 】は主にパキスタンを流れる川で、【 ? 】流域では古代文明が栄えた。

Q. インドは1947年に【 ? 】から独立した。

Q. インドは【 ? 】の指導のもと、非暴力・不服従により、イギリスの植民地支配から独立した。

Q. インド中央部に位置するデカン高原は、【 ? 】の世界的な生産地域である。

Q. インドのアッサム地方では、【 ? 】が重要な輸出品となっている。

Q. インドでは、ムンバイやバンガロールなどを中心に、【 ? 】産業が発展している。

Q. 1940年代から1960年代に実施された、穀物の大量増産を図る農業改革を【 ? 】という。

Q. 【 ? 】はインドの北部やバングラデシュを流れる川である。

Q. スリランカは【 ? 】が重要な輸出品となっている。

Q. 【 ? 】はサウジアラビアやイランなどに面している湾である。

Q. チグリス川とユーフラテス川の流域には、かつて【 ? 】文明が栄えた。

Q. アラビア半島を中心に、砂漠地域に住むアラブ系の遊牧民を。【 ? 】という。

Q. ベドウィンは【 ? 】などの家畜を遊牧している。

Q. 西アジアの国々にとって、【 ? 】は重要な天然資源である。日本では、【 ? 】はほとんどを輸入に頼っている。

Q. 自国の資源は自国で管理、開発しようとする動きを、【 ? 】という。

Q. 石油輸出国機構をアルファベットで【 ? 】とあらわされる。

Q. 【 ? 】は、原油の確認埋蔵量、生産量、輸出量が、世界で上位に入る。

Q. サウジアラビアでは【 ? 】の力が強く、行政などの要職は【 ? 】が独占している。

ヨーロッパ州

Q. ドイツやイギリス、北欧の国々などは、主に【 ? 】系の民族が住んでいる。

Q. イタリアやスペインなどは、主に【 ? 】系の民族が住んでいる。

Q. 東ヨーロッパは、主に【 ? 】系の民族が住んでいる。

Q. ヨーロッパの南西に位置する、スペインやポルトガルがある半島を【 ? 】という。

Q. ノルウェーとスウェーデンがある半島を【 ? 】という。

A. スカンディナヴィア半島

Q. スカンディナヴィア半島の西岸には【 ? 】が見られる。

Q. フランスとスペインの間にある山脈を【 ? 】という。

Q. 【 ? 】は、ヨーロッパの中央を東西に走る山脈である。

Q. 【 ? 】はユーラシア大陸とアフリカ大陸に囲まれており、ジブラルタル海峡で大西洋と接する。

Q. 【 ? 】は、アルプス山脈から北海までを流れる国際河川である。

Q. 【 ? 】は、ドイツから黒海へ流れる国際河川である。

Q. 偏西風と暖流である【 ? 】の影響で、西ヨーロッパや北ヨーロッパは、高緯度地域でも比較的温暖な気候である。

Q. 【 ? 】はヨーロッパ式の農業を代表するもので、作物の栽培と家畜の飼育を組み合わせた農業である。

Q. 北海には【 ? 】があり、石油や天然ガスが産出する。

Q. 欧州連合は、ヨーロッパの政治・経済の統合を目的に、1993年に設立された国際機構である。欧州連合はアルファベットで【 ? 】と表される。

Q. ベルギー、オランダ、ルクセンブルクの3か国を総称して、【 ? 】三国という。

Q. イギリスはEUに加盟しているが、通貨はユーロではなく【 ? 】を使用している。

Q. 【 ? 】は、豊富な石炭を利用した、ドイツ最大の重工業地帯である。

Q. 冷戦の象徴とされた【 ? 】が1989年に壊され、1990年にドイツは再統一された。

Q. オランダは海面よりも低い土地が多いため、海や沼を干拓し、【 ? 】という干拓地をつくった。

Q. オランダのロッテルダム西部にある港湾地区を【 ? 】という。

Q. イタリアの工業は、北部のミラノ、トリノ、ジェノバを結ぶ工業の【 ? 】を中心に発展している。

Q. スペインでは、キリスト教と【 ? 】教の融合した文化がみられる。

Q. 【 ? 】は、1986年にチェコスロバキア(現在のチェコとスロバキア)で起こった変革運動である。

Q. 1917年のロシア革命をきっかけに、1922年に【 ? 】が世界で最初の社会主義国家として誕生した。

A. ソビエト社会主義共和国連邦 (ソ連;それん)

Q. 第二次世界大戦後のソ連とアメリカの対立を【 ? 】という。

Q. 1991年にソ連が解体し、【 ? 】が誕生した。

Q. 1991年、旧ソ連諸国12か国が【 ? 】(CIS)を結成した。

A. 独立国家共同体

Q. 2000年代以降急速に経済発展を遂げたブラジル、ロシア連邦、インド、中国を、【 ? 】とよぶ。

Q. ロシア連邦やその他の国で、石油や天然ガスを輸送するための導管を【 ? 】という。

Q. ウクライナから西シベリアの南部にかけて、肥沃な黒色土が分布する【 ? 】が広がる。

Q. 1986年、ウクライナの【 ? 】原子力発電所で原子力事故が起こった。

アフリカ州

Q. 【 ? 】は緯度0度と経度0度が交わる場所に位置する。

Q. 【 ? 】は、世界最大の広さで、アフリカ大陸の北部に広がる。

Q. サハラ砂漠の南側に広がる帯状の地域を【 ? 】という。

Q. コンゴ民主共和国からザンビアにかけて【 ? 】が広がり、銅の世界的産地となっている。

Q. ヨーロッパ各国は、特に16世紀以降に南北アメリカ大陸の植民地開発のために、アフリカに住む大量の黒人を【 ? 】とした。

Q. アフリカには、単一の農作物を生産、輸出する【 ? 】経済である国が多い。

Q. ナイジェリアは【 ? 】が主要輸出品である。

Q. コートジボワールやガーナでは、【 ? 】が主要な輸出品となっている。

Q. 【 ? 】はアフリカ西部に位置する国で、アフリカ大陸で最も人口が多い。

Q. 【 ? 】は、南アフリカ共和国で1991年まで続いた、白人と有色人種とを差別する人種隔離政策である。

Q. BRICsの4か国に南アフリカ共和国を加えると、その5か国はアルファベットで【 ? 】と総称される。

Q. 南アフリカ共和国では、【 ? 】という希少金属が産出される。

Q. 南アフリカ共和国では、【 ? 】やプラチナなどの高価な【 ? 】属が産出される。

北アメリカ州

Q. 【 ? 】は、北アメリカ大陸の西部を、北西から南東に走る山脈である。

Q. 【 ? 】は、アメリカ合衆国の東部を、北東から南西に走る山脈である。

Q. アメリカ合衆国の中央部には、【 ? 】という大平原が広がる。

Q. 【 ? 】は、アメリカ合衆国とカナダの国境付近にある、5つの湖の総称である。

Q. 【 ? 】は、アメリカ合衆国の中部からメキシコ湾までを流れる川である。

Q. 【 ? 】は、北アメリカ大陸の北部などに住み、肉などを主食としてきた。

Q. ケベック州は、カナダで唯一【 ? 】語を公用語とする州である。

Q. アメリカ合衆国の先住民を総称して、【 ? 】とよぶ。

Q. アメリカ合衆国には、スペイン語を母語とする【 ? 】が、メキシコやラテンアメリカからの移民として住んでいる。

Q. 多種多様な民族が共存している一方で、それぞれが混じり合うことがない状態を、人種の【 ? 】という。

Q. カナダ、メキシコ、アメリカ合衆国の間で結ばれた北米自由貿易協定を、アルファベットで【 ? 】という。

Q. アメリカ合衆国には、世界各国に生産拠点や販売拠点、支社などをもつ、【 ? 】が多く存在する。

Q. それぞれの土地の気候や土壌などの、条件に最も適した作物を栽培することを、【 ? 】という。

Q. 【 ? 】とは農業関連産業のことで、肥料から農作物、農機具などを含めた産業分野である。

Q. アメリカ合衆国の農業では、【 ? 】な経営が行われている。

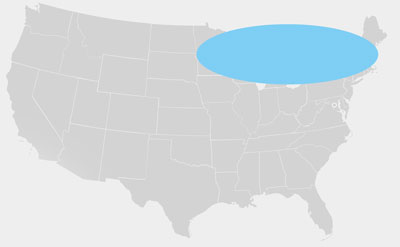

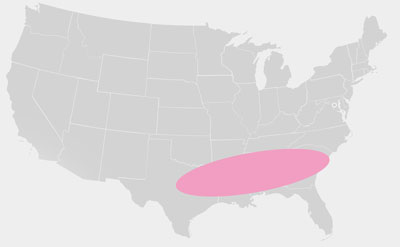

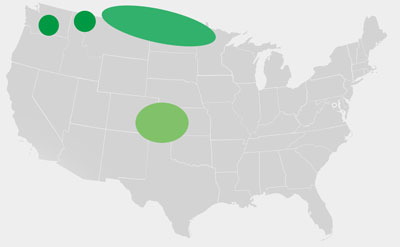

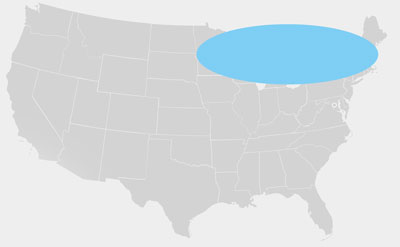

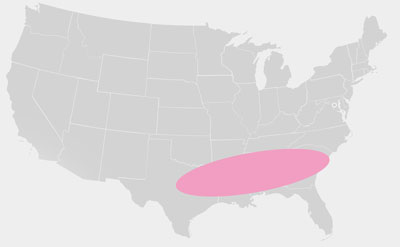

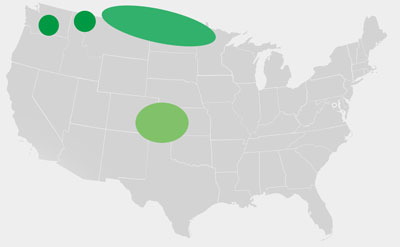

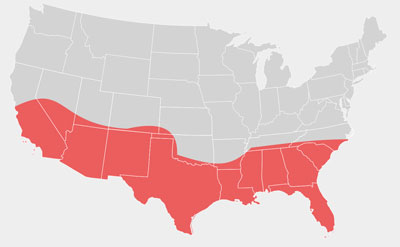

Q. アメリカ合衆国の五大湖沿岸では、以下の図が示す地域で【 ? 】が発展した。

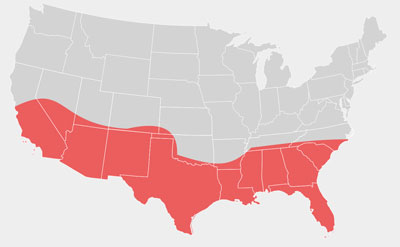

Q. アメリカ合衆国で、以下の図が示す地域は【 ? 】とよばれている。

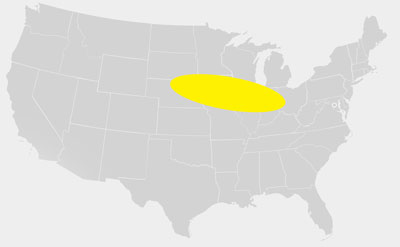

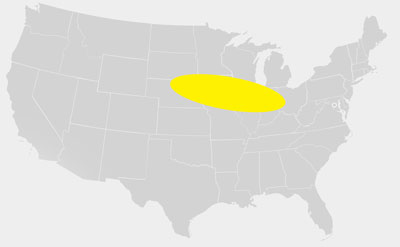

Q. アメリカ合衆国で、以下の図が示す地域は【 ? 】とよばれている。

Q. アメリカ合衆国で、以下の図が示す地域では【 ? 】の生産が多い。

Q. アメリカ合衆国では、北緯37度辺りから南の【 ? 】とよばれる地域で、重化学工業やハイテク産業が発達が発達した。

Q. 太平洋岸に位置するサンノゼの周辺は、半導体メーカーが集まっていたことから、【 ? 】とよばれている。

Q. デトロイトでは【 ? 】産業が発達している。

Q. ヒューストンでは、石油化学産業や航空【 ? 】産業が発展した。

Q. アメリカ合衆国の大西洋岸には、大都市が連なる【 ? 】が形成されている。

Q. メキシコは【 ? 】の世界的な産出国である。

Q. 【 ? 】文明は紀元前4世紀から16世紀にわたり、メキシコやグアテマラ、ホンジュラスの辺りに栄えた。

Q. 【 ? 】文明は、14世紀から16世紀にわたり、メキシコ中央高原を中心に栄えた。

Q. 【 ? 】は、太平洋と大西洋を結ぶ運河である。

南アメリカ州

Q. 【 ? 】はペルーとボリビアにまたがる湖で、世界で最も高いところにあるとされる。

Q. 南アメリカ大陸の西部を南北に走る山脈を、【 ? 】という。

Q. アマゾン川の流域には【 ? 】という熱帯雨林が広がる。

Q. ベネズエラからコロンビアにかけて、主にオリノコ川流域に広がる草原を【 ? 】という。

Q. 【 ? 】とは、ブラジル高原に広がる、低い木がまばらに生える草原のことをいう。

A. カンポ (カンポ・セハード;カンポ・セラード)

Q. アルゼンチンとウルグアイの間を流れるラプラタ川流域では、【 ? 】という草原地帯が広がる。

Q. アンデス山脈の先住民は【 ? 】やアルパカなどの家畜を飼っている。

Q. ブラジルは【 ? 】豆の輸出量が世界一である。

Q. 南アメリカの国である【 ? 】は、石油の産出量が多く、OPECの設立当初からの加盟国である。

Q. 白人と中南アメリカの先住民の混血である人々を【 ? 】という。

Q. ブラジルは【 ? 】の植民地であったため、言語は【 ? 】語である。

Q. 日本から国外に移住した人々またはその子孫を【 ? 】といい、特にブラジルに多い。

Q. アンデス山脈では、【 ? 】文明がクスコを中心に栄えた。

Q. 【 ? 】遺跡は、15世紀のインカ帝国の遺跡である。

オセアニア州

Q. オーストラリア北東岸に広がる世界最大のサンゴ礁地帯を、【 ? 】という。

Q. オーストラリアの東部には、古期造山帯である【 ? 】が連なる。

A. グレートディバイディング山脈

Q. グレートディバイディング山脈の西側には大鑽井盆地(だいさんせいぼんち)が広がり、【 ? 】の放牧が行われている。

Q. グレートディバイディング山脈では、主に【 ? 】が産出する。

Q. オーストラリアの北西部では【 ? 】が主に産出する。

Q. オーストラリアには【 ? 】とよばれる先住民が生活している。

Q. オーストラリアはかつて【 ? 】の植民地であった。

Q. オーストラリアでは、【 ? 】という、白人を最優先し非白人を排除する政策が行われた。

Q. 近年、オーストラリアでは移民や難民を受け入れることにより、【 ? 】主義の国となった。

Q. 太平洋の島々のうち、赤道以北を【 ? 】とよぶ。

Q. 太平洋の島々のうち、赤道以南を【 ? 】とよぶ。

Q. 太平洋の島々のうち、ニュージーランドと経線180度より東の島々を【 ? 】とよぶ。

地域調査の手法

地図

Q. 地図で方位が示されていない場合、一般的に地図の上方向は【 ? 】を表す。

Q. 実際の距離を地図上の長さに縮めた割合のことを【 ? 】という。

Q. 海面を0mとして、標高の等しい点を結んだ線を【 ? 】という。

Q. 2万5千分の1の地形図上で、1cmの長さは、実際には【 ? 】mになる。

Q. 5万分の1の地形図上で、1cmの長さは、実際には【 ? 】mになる。

Q. 【 ? 】は地形図上に一定の間隔で引かれた等高線である。

Q. 【 ? 】は等高線を一定の間隔で太くしたものである。

Q. 2万5千分の1の地形図では、計曲線は【 ? 】mごとに引かれている。

Q. 5万分の1の地形図では、計曲線は【 ? 】mごとに引かれている。

Q. 等高線の間隔が狭い場所は、傾斜が【 ? 】である。

Q. 下記の地図記号は【 ? 】をあらわしている。

Q. 下記の地図記号は【 ? 】をあらわしている。

Q. 下記の地図記号は【 ? 】や牧草地をあらわしている。

Q. 下記の地図記号は【 ? 】をあらわしている。

Q. 下記の地図記号は【 ? 】をあらわしている。

Q. 下記の地図記号は【 ? 】をあらわしている。

Q. 下記の地図記号は【 ? 】をあらわしている。

Q. 下記の地図記号は【 ? 】をあらわしている。

Q. 下記の地図記号は【 ? 】をあらわしている。

Q. 下記の地図記号は【 ? 】をあらわしている。

Q. 下記の地図記号は【 ? 】をあらわしている。

Q. 下記の地図記号は【 ? 】をあらわしている。

Q. 下記の地図記号は【 ? 】をあらわしている。

Q. 下記の地図記号は【 ? 】をあらわしている。

日本の地域的特色と地域区分

自然環境

Q. 地球の表面は、【 ? 】という10数枚の厚さ100kmほどの岩盤でおおわれている。

Q. 東日本は【 ? 】というプレートの上にある。

Q. 日本周辺では、【 ? 】が北アメリカプレートに沈み込み、日本海溝を形成している。

Q. 日本列島の西側には、【 ? 】というプレートがある。

Q. 日本列島の南側には、【 ? 】というプレートがある。

A. フィリピン海プレート

Q. 【 ? 】は、ヨーロッパからアジアまでのびる造山帯である。

A. アルプス・ヒマラヤ造山帯

Q. 【 ? 】は、太平洋を囲むようにのびる造山帯である。

A. 環太平洋造山帯

Q. 造山帯に含まれない地域は【 ? 】した陸地になっている。

Q. 【 ? 】は、大陸の周辺に広がる深さ200mほどの傾斜がとても緩やかな海底である。

Q. 【 ? 】は、氷河に浸食された谷に海水が入り込むことによってできた、複雑な地形の湾である。

Q. 【 ? 】は、浸食された山地が地盤の沈降または海面の上昇によって水に沈むことでできた、複雑に入り組んだ海岸のことである。

Q. 日本の本州は、中央部に【 ? 】という地溝帯(ちこうたい)がある。

Q. 日本列島の太平洋側を流れる暖流を【 ? 】という。

Q. 日本列島の太平洋側を流れる寒流を【 ? 】という。

Q. 日本列島の日本海側を流れる暖流を【 ? 】という。

Q. 日本列島の日本海側を流れる寒流を【 ? 】という。

Q. 【 ? 】は、川が山地から抜け出るところに土砂が堆積してできる地形で、扇形をしている。

Q. 【 ? 】は、川が海などに流れ出るところに土砂が堆積してできる地形で、枝分かれした川に囲まれて三角形に近い形をしている。

Q. 日本は、東北地方より南では、大部分の地域が【 ? 】気候である。

Q. 北海道や東北の内陸部、甲信越の高原地帯は【 ? 】気候である。

Q. 一定方向に吹く風で、季節によって吹く方向が変わるものを【 ? 】という。

Q. 【 ? 】は、日本などで5~7月頃に雨の日が続く時期をいう。

Q. 【 ? 】は大規模な熱帯低気圧で、夏から秋にかけて多く発生し日本を襲う。

Q. 【 ? 】は、夏に東北地方の太平洋岸に吹く冷たい北東風のことで、農作物の生育を妨げ冷害をもたらすことがある。

Q. 【 ? 】現象は、都市部の気温が周囲の地域よりも高くなる現象をいう。

人口

Q. 【 ? 】や発展途上国では、出生率も死亡率も低く、人口の増減があまりない傾向にある。

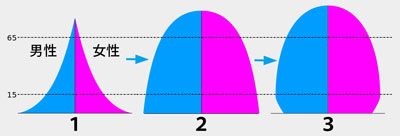

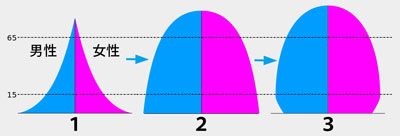

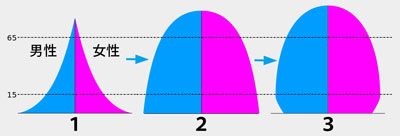

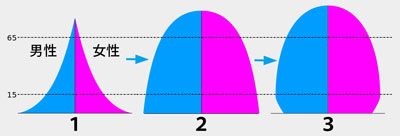

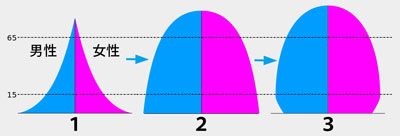

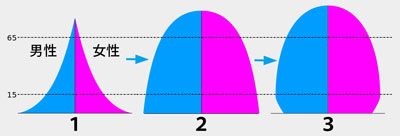

Q. 【 ? 】は男女別に年齢ごとの人口をあらわしたグラフである。

Q. 図の人口ピラミッドのうち、番号1(3つのうち左)の種類は【 ? 】である。

Q. 図の人口ピラミッドのうち、番号2(3つのうち真ん中)の種類は【 ? 】である。

Q. 図の人口ピラミッドのうち、番号3(3つのうち右)の種類は【 ? 】である。

Q. 出生率が下がり子ども減る一方、平均寿命が伸びて高齢者が増えることを【 ? 】という。

Q. 主に発展途上国でみられる、食料や衛生状態の改善などによる急激な人口増加を【 ? 】という。

Q. 【 ? 】は、15歳以上65歳未満の、生産活動に従事しうる年齢層の人口である。

Q. 【 ? 】とは、都市部の人口が減少し、周辺の人口が増加する現象をいう。

Q. 【 ? 】とは、人口が急激に減少し、地域社会で一定の生活水準を維持することが困難になった状態をいう。【 ? 】が進むことを【 ? 】化という。

Q. 【 ? 】とは、政治や経済、人口などが東京に集中している状況である。

A. 東京一極集中

資源・エネルギーと産業

Q. 【 ? 】は、天然ガスや石油、石炭などを燃焼させて電気エネルギーを得る発電方式である。

Q. 【 ? 】は、水力で羽根車を回して電気エネルギーを得る発電方式である。

Q. 【 ? 】は、原子核分裂の熱エネルギーから電気エネルギーを得る発電方式である。

Q. 火力発電は、【 ? 】の原因となる二酸化炭素などの温室効果ガスを多く排出する。

Q. 日本の工場は、従業員が1~299人である【 ? 】がほとんどである。

Q. 技術が長年にわたり受け継がれている手作りの工業を【 ? 】という。

A. 伝統工業 (伝統工芸;でんとうこうげい)

Q. 【 ? 】とは、特定の業種の地元の中小企業群が、地元に集中的に立地している産業のことである。

Q. 【 ? 】とは、原材料を輸入し、それを加工してできた製品を輸出する貿易の形態である。

Q. 【 ? 】とは、他国に対する輸出や輸入で起こる問題のことである。

Q. 【 ? 】とは、国内の企業が生産拠点を海外に移転することにより、国内の産業が衰退していく現象である。

Q. 三大工業地帯の1つで、東京、川崎、横浜を中心とするものを【 ? 】という。

Q. 三大工業地帯の1つで、名古屋を中心とするものを【 ? 】という。

A. 中京工業地帯

Q. 三大工業地帯の1つで、大阪や神戸を中心とするものを、【 ? 】という。

Q. 以前は、三大工業地帯に現在の【 ? 】を加えて、四大工業地帯とよばれていた。

A. 北九州工業地域 (北九州工業地帯;きたきゅうしゅうこうぎょうちたい)

Q. 三大工業地帯と北九州工業地域のあたりを結んだ帯状の地域を、【 ? 】という。

Q. 瀬戸内工業地域の倉敷市水島には、石油化学【 ? 】がある。

Q. 日本の農業は、耕地面積が非常に狭いが、【 ? 】あたりの収穫量が多い。

Q. 日本では、専業農家の割合が低く、【 ? 】の割合が高い。

Q. 日本は食料【 ? 】が低く、多くを輸入に頼っている。

Q. 【 ? 】は日本の主食であり、生産量は北陸や東北、北海道で多い。

Q. 【 ? 】は、ビニールハウスや温室を使い、作物の出荷時期を早める栽培方法である。

Q. 長野県や群馬県などでは、冷涼な気候を利用して、作物の出荷時期を遅らせる【 ? 】が行われている。

Q. 高原地帯の気候を利用して栽培される野菜を【 ? 】という。

Q. 大都市周辺で行われる農業を【 ? 】という。

Q. 日帰りで戻ってこれるくらいの、陸から近い場所で行う漁業を【 ? 】という。

Q. 比較的大型の漁船で、数日間かけて沖合で行われる漁業を【 ? 】という。

Q. 大型船を使い、排他的経済水域を超えて、数か月以上かけて行う漁業を【 ? 】という。

Q. 魚介類はとるだけでなく、人工的に育てる【 ? 】も行われている。

Q. 【 ? 】とは、魚を卵からある程度まで育てた後、その魚を自然の海に放流し、成長した魚をとる漁業である。

Q. 日本では、第【 ? 】次産業が、就業者人口のうち最も多くを占める。

地域間の結びつき

Q. 光ファイバーを使った【 ? 】が世界中に張り巡らされていることで、インターネットを通じて瞬時に世界中の情報を手に入れることができる。

Q. 無線通信を行うために宇宙空間に打ち上げられた人工衛星を、【 ? 】という。

Q. 【 ? 】とは、国家や国家内の地域などの間でITサービスに差があること、またはITに習熟している人とそうでない人の間に生じる格差をいう。

A. 情報格差 (デジタルデバイド;デジタルディバイド)

Q. 【 ? 】とは輸出入の差額を示す勘定のことである。

Q. 【 ? 】は、飛行機によって運ばれる物品の量が日本で最も多い。

Q. 【 ? 】は大阪湾内の人工島に作られた、24時間運用可能な空港である。

Q. 日本では、貨物輸送と旅客輸送のどちらとも、【 ? 】の比率が最も高い。

Q. 地方では鉄道やバスの廃止によって、【 ? 】が不自由を強いられている。

Q. 【 ? 】は青森県と北海道を結ぶ海底トンネルであり、鉄道が通っている。

日本の諸地域

地方区分(地域区分)

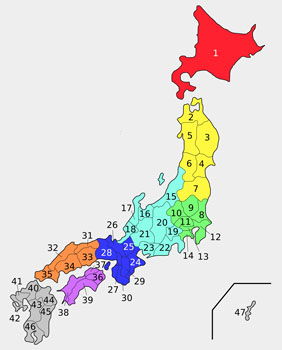

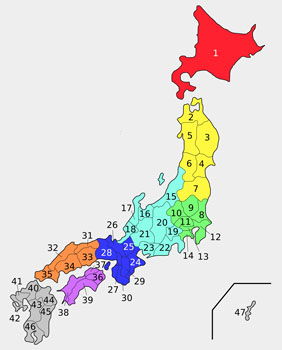

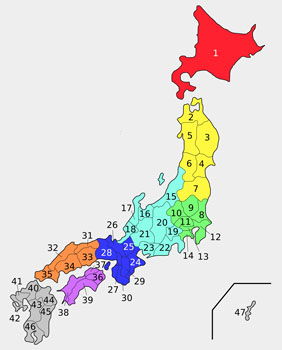

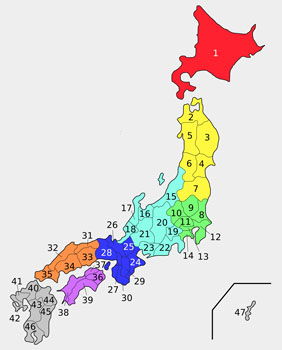

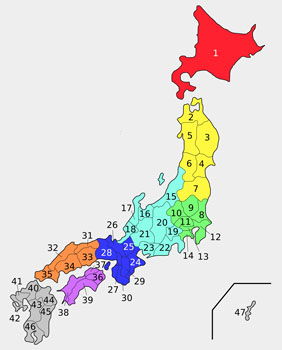

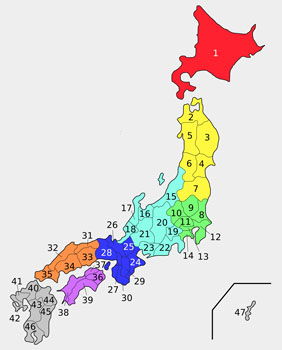

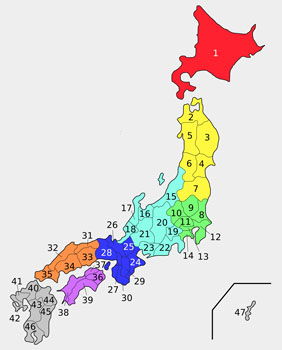

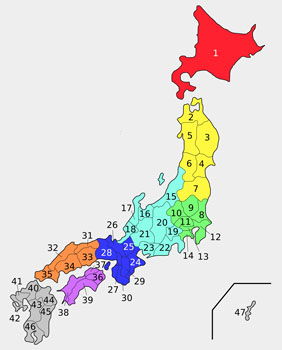

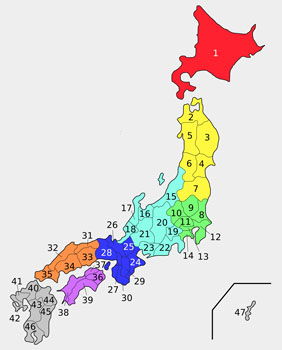

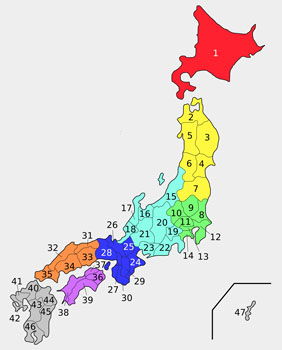

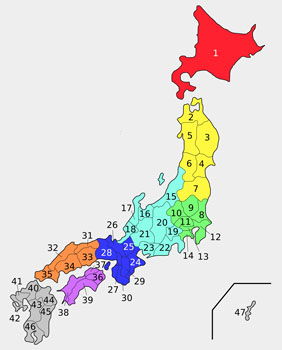

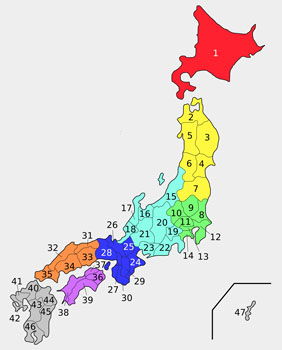

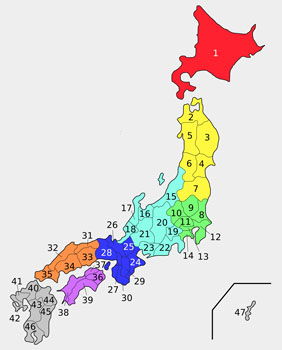

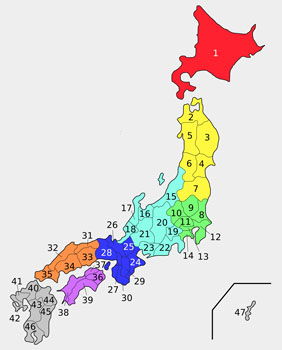

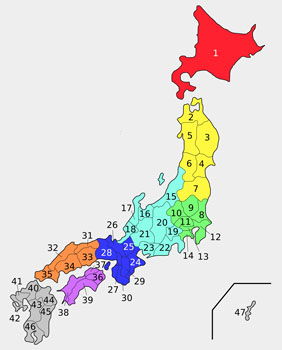

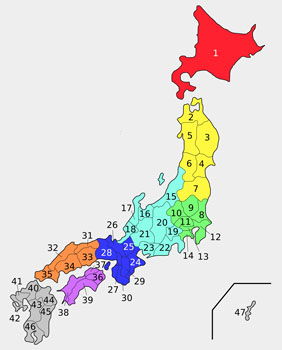

Q. 以下の図のように8地方区分の場合、赤い部分を【 ? 】地方という。(番号でいうと「1」が該当する。)

Q. 以下の図のように8地方区分の場合、黄色い部分を【 ? 】地方という。(番号でいうと「2~7」が該当する。)

Q. 以下の図のように8地方区分の場合、黄緑色の部分を【 ? 】地方という。(番号でいうと「8~14」が該当する。)

Q. 以下の図のように8地方区分の場合、水色の部分を【 ? 】地方という。(番号でいうと「15~23」が該当する。)

Q. 以下の図のように8地方区分の場合、青い部分を【 ? 】地方という。(番号でいうと「24~30」が該当する。)

Q. 以下の図のように8地方区分の場合、オレンジ色の部分を【 ? 】地方という。(番号でいうと「31~35」が該当する。)

Q. 以下の図のように8地方区分の場合、紫色の部分を【 ? 】地方という。(番号でいうと「36~39」が該当する。)

Q. 以下の図のように8地方区分の場合、灰色の部分を【 ? 】地方という。(番号でいうと「40~47」が該当する。)

Q. 中部地方は【 ? 】、中央高地、東海に分けることができる。

Q. 中国地方と四国地方をまとめて中国・四国地方とすることで、【 ? 】地方区分とする場合もある。

北海道地方

Q. 【 ? 】は北海道の中央部にある火山群である。(図の赤い部分)

Q. 【 ? 】は北海道北部を南北に走る山地である。(図の赤い部分)

Q. 【 ? 】は北海道の中央南部をほぼ南北に走る山脈である。(図の赤い部分)

Q. 【 ? 】は、北海道中西部を流れ、日本海へ注ぐ川である。(図の赤い部分)

Q. 【 ? 】は北海道の中西部に広がる平野である。(図の赤い部分)

Q. 【 ? 】は北海道の南東部に広がる平野である。(図の赤い部分)

Q. 明治時代に北海道には開拓使が置かれ、【 ? 】が北海道の開拓と警備にあたった。

Q. 日本では、砂糖の原料となる【 ? 】の生産量は、北海道が100%を占める。

Q. 北海道の十勝平野では、【 ? 】やたまねぎなどの畑作が盛んである。

Q. 【 ? 】はオホーツク海やベーリング海などの北太平洋の海域で行う漁業であり、サケやマスなどが漁獲された。

Q. 北海道東部の【 ? 】は、稲作や畑作に適さないため、酪農が盛んである。(図の赤い部分)

Q. 【 ? 】は北海道の東部にあり、世界遺産に登録されている。

東北地方

Q. 【 ? 】は東北地方の中央部を南北に走る山脈である。(図の赤い部分)

Q. 【 ? 】は主に秋田県の中央部を南北に走る山地である。(図の赤い部分)

Q. 【 ? 】は、青森県と秋田県にまたがり、東西に走る山脈である。(図の赤い部分)

Q. 【 ? 】は、岩手県から宮城県に流れ、太平洋に注ぐ川である。(図の赤い部分)

Q. 宮城県の【 ? 】では稲作が盛んである。(図の赤い部分)

Q. 【 ? 】は、山形県を南北に流れ、新庄市付近で西に向きを変えて日本海に注ぐ川である。(図の赤い部分)

Q. 山形県の【 ? 】は、最上川などの堆積作用によって、最上川の河口付近に形成された平野である。(図の赤い部分)

Q. 【 ? 】は青森県南部から宮城県北東部までの海岸で、南部にはリアス海岸がみられる。

Q. 東北地方では、【 ? 】という夏に太平洋岸に吹く冷たい北東風が吹き、農作物の生育を妨げ冷害をもたらすことがある。

Q. 東北地方は【 ? 】の生産量が多く、日本の穀倉地帯となっている。

Q. 青森県青森市では、夏に青森【 ? 】祭が行われる。

Q. 青森県では【 ? 】の生産が盛んで、県の花も【 ? 】の花である。

Q. 岩手県は、日本で【 ? 】番目に面積が大きい県である。

Q. 岩手県の盛岡市や奥州市では、【 ? 】という鉄器がつくられている。

Q. 秋田県の【 ? 】は、男鹿半島の付け根にある湖で、大部分が干拓されて大潟村になった。

Q. 秋田県の男鹿半島の辺りでは、【 ? 】という伝統的な行事が行われる。

Q. 秋田県秋田市では、夏に秋田【 ? 】まつりという祭りが行われる。

Q. 宮城県仙台市では、夏に仙台【 ? 】まつりという祭りが行われる。

Q. 山形県では、【 ? 】(さくらんぼ)の生産が盛んで、日本全国の生産量の大部分を占める。

Q. 福島県会津若松市の辺りでは、【 ? 】という、伝統的工芸品が有名である。

関東地方

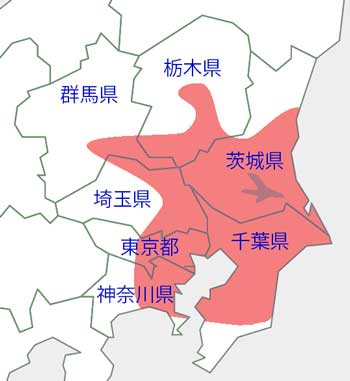

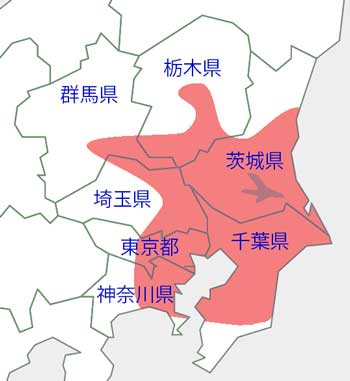

Q. 【 ? 】は、関東地方に大きく広がる、日本で最大の平野である。(図の赤い部分)

Q. 【 ? 】は、群馬県から千葉県の銚子市までを流れ、太平洋に注ぐ川である。(図の赤い部分)

Q. 【 ? 】は茨城県南部にある湖で、面積が日本で2番目に大きい。(図の水色部分)

Q. 【 ? 】は、関東地方と中部地方を分かつ山地である。(図の赤い部分)

Q. 関東地方に広くみられる、火山灰などが降り積もってできた粘土質の赤土を、【 ? 】という。

Q. 関東地方には、【 ? 】という、乾燥した冷たい冬の季節風が吹く。

Q. 関東地方では、都市に新鮮な農作物などを供給するために、大都市の周辺で農業を行う【 ? 】が盛んである。

Q. 茨城県南部の太平洋沿岸には、掘込式の工業港を中心に、【 ? 】工業地域がある。

Q. 【 ? 】は、首都への過密緩和のために、茨城県つくば市に建設された学園都市である。

A. 筑波研究学園都市

Q. 栃木県は【 ? 】が有名で、五街道の1つである【 ? 】街道で江戸と結ばれていた。

Q. 群馬県では【 ? 】が盛んであるが、海外からの安価な生糸や絹製品の輸入により、産業が縮小している。

Q. 埼玉県の【 ? 】は政令指定都市に指定されており、人口が100万人を超えている。

Q. 東京都には政治や経済、文化などの中枢機能が集中しており、このことを【 ? 】という。

A. 東京一極集中

Q. 【 ? 】は、東京都大田区にある空港で、航空旅客数と発着数が日本で最大である。

Q. 神奈川県では川崎市、横浜市、相模原市が【 ? 】である。

Q. 千葉県の東京湾岸に広がる工業地域を【 ? 】という。

Q. 千葉県は、東京都の【 ? 】として、都心へ通勤する人々の住宅地が発達した。

中部地方

Q. 日本アルプスの1つで、最も西にあるものを【 ? 】という。(図の赤い部分)

Q. 日本アルプスの1つで、真ん中にあるものを【 ? 】という。(図の赤い部分)

Q. 日本アルプスの1つで、最も東にあるものを【 ? 】という。(図の赤い部分)

Q. 【 ? 】は、長野県から新潟県を通り日本海に注ぐ川で、日本で最も長い川である。(図の赤い部分)

Q. 【 ? 】は、長野県の諏訪湖から愛知県と静岡県を流れ、太平洋に注ぐ川である。(図の赤い部分)

Q. 【 ? 】は、岐阜県から愛知県にかけて広がる平野である。(図の赤い部分)

Q. 濃尾平野を流れる木曽川、揖斐川、長良川の3つを総称して、【 ? 】という。

Q. 中部地方は、日本海側を【 ? 】地方とよぶ。

Q. 中部地方は、太平洋側を【 ? 】地方とよぶ。

Q. 日本アルプスの東部には、本州を東西に分ける【 ? 】がある。

Q. 新潟県は、【 ? 】の生産量が多く、コシヒカリの名産地として有名である。

Q. 富山県の黒部川では、黒部ダムなどで【 ? 】が盛んである。

Q. 富山県では、豊富な水と水力発電を利用して、【 ? 】産業が発展した。

Q. 石川県の能登半島にある輪島では、【 ? 】という漆器が有名である。

Q. 【 ? 】焼は石川県の金沢市などで生産されている磁器である。

Q. 福井県の若狭湾では、【 ? 】海岸がみられる。

Q. 福井県の敦賀市では【 ? 】発電所が多くみられる。

Q. 長野県では、八ヶ岳の東側にある野辺山原などで、冷涼な気候を生かして【 ? 】の生産が盛んである。

Q. 諏訪湖のあたりには【 ? 】という盆地があり、精密機械工業が発達した。

Q. 岐阜県の木曽三川の流域では、集落を洪水から守るために周囲を堤防で囲んだ、【 ? 】という地域がみられる。

Q. 岐阜県の北西部にある【 ? 】では、合掌造りという伝統的な民家がみられる。

Q. 山梨県の甲府盆地では、【 ? 】の栽培が盛んで、勝沼の周辺ではワインの製造も盛んである。

Q. 静岡県には牧之原など20を超える【 ? 】の産地があり、【 ? 】の生産量が多い。

Q. 静岡県の浜松市や磐田市では、ピアノをはじめとする【 ? 】や、自動車やオートバイなどの産業が盛んである。

Q. 愛知県の【 ? 】市では自動車産業が盛んである。

Q. 愛知県の渥美半島では、人工的に光をあてて栽培する【 ? 】の生産量が多い。

Q. 【 ? 】は愛知県の知多半島に水を供給する用水である。

Q. 愛知県の瀬戸市では、【 ? 】などの窯業が盛んである。

近畿地方

Q. 【 ? 】は滋賀県にある湖で、日本で最大の面積を持つ。(図の水色部分)

Q. 【 ? 】は京都府中部や兵庫県東部に広がる高地である。(図の赤い部分)

Q. 【 ? 】は三重県と滋賀県の境にある山脈である。(図の赤い部分)

Q. 【 ? 】は紀伊半島を北東から南西に走る山地である。(図の赤い部分)

Q. 兵庫県の【 ? 】は、瀬戸内海の東部にあり、瀬戸内海最大の島である。(図の赤い部分)

Q. 【 ? 】は、大阪の大部分を占める平野である。(図の赤い部分)

Q. 【 ? 】は、琵琶湖から瀬田川、宇治川、【 ? 】と名前を変えて流れ、大阪湾に注ぐ川である。(図の赤い部分)

Q. 水鳥の生息する湿地の生態系を守るために、琵琶湖は【 ? 】に登録されている。

Q. 京都の【 ? 】織は、京都【 ? 】で織られる織物の総称で、伝統的工芸品である。

Q. 京都にある【 ? 】は、日本三景の1つで、宮津湾と阿蘇海を隔てる砂州である。(図の赤い部分)

Q. 東経【 ? 】度は日本標準時の基準となる経線で、兵庫県の明石市などを通る。

Q. 大阪市は、江戸時代に商業の町として発展し「天下の台所」とよばれ、現在でも【 ? 】業が発達している。

Q. 三重県の志摩半島にある英虞湾では、世界で初めて【 ? 】の養殖に成功した。

Q. 【 ? 】は三重県伊勢市にある神社で、皇室との関係が深い。

Q. 奈良県では、【 ? 】地域の仏教建造物が世界遺産に登録されている。

Q. 和歌山県では果実栽培が盛んで、特に【 ? 】の生産量が多い。

Q. 和歌山県は【 ? 】が盛んであり、特に新宮市が栄えた。

Q. 【 ? 】は、主に和歌山県南部にあり、熊野三山へと通じる参詣道の総称である。

中国・四国地方

Q. 【 ? 】は中国地方の中心を東西に走る山地である。(図の赤い部分)

Q. 【 ? 】は、四国地方の中心を東西に走る山地である。(図の赤い部分)

Q. 【 ? 】は高知県を流れる川で、太平洋に注ぐ。(図の赤い部分)

Q. 【 ? 】は四国地方に流れる川で、紀伊水道に注ぐ。(図の赤い部分)

Q. 中国・四国地方の【 ? 】沿岸では、1年を通して降水量が少なく、天気や湿度が安定している。

Q. 【 ? 】は本州と四国を結ぶ連絡橋で、1988年4月に開通した。

Q. 西瀬戸自動車道は【 ? 】と呼ばれる、本州と四国を結ぶ連絡道路である。

Q. 鳥取県の【 ? 】は、中国地方で最も標高の高い山である。

Q. 鳥取県の【 ? 】は、日本で最大級の砂丘である。

Q. 鳥取県ではなしの栽培が盛んで、特に二十世紀という品種が有名である。

Q. 島根県の【 ? 】遺跡とその文化的景観は世界遺産に登録されている。

Q. 【 ? 】は現在の島根県東部にあたり、【 ? 】神話の舞台である。

Q. 島根県の宍道湖では、【 ? 】漁が有名である。

Q. 岡山県倉敷市の水島には、石油化学【 ? 】がつくられた。

Q. 広島県の宮島は日本三景の1つで、宮島にある【 ? 】は世界遺産に登録されている。

Q. 広島県広島市は、第二次世界大戦末期に、【 ? 】という爆弾を投下された。

Q. 広島県の平和記念公園にある【 ? 】は、世界遺産に登録されている。

Q. 山口県の秋吉台では、【 ? 】という、石灰岩が雨水などに浸食されてできた地形がみられる。

Q. 山口県では【 ? 】が特産品で、県の魚でもある。

Q. 【 ? 】は日本の都道府県で最も面積が狭い。

Q. 香川県仲多度郡まんのう町には、【 ? 】というため池がある。

Q. 香川県の気候は乾燥しており小麦の栽培に適していたため、【 ? 】やそうめんが特産品となっている。

Q. 愛媛県は【 ? 】の栽培が盛んで、【 ? 】の花は県の花にもなっている。

Q. 徳島県と兵庫県の淡路島の間には【 ? 】があり、渦潮で知られている。

Q. 徳島県は、【 ? 】という盆踊りの、発祥の地である。

Q. 高知県では、冬でも温暖な気候を生かして、野菜の【 ? 】が盛んである。

Q. 高知県では【 ? 】やまぐろの漁獲量が多い。

九州地方

Q. 【 ? 】は沖縄県で最も面積が大きい島である。(図の赤い部分)

Q. 【 ? 】は熊本県にある活火山で、カルデラで知られている。(図の赤い三角)

Q. 【 ? 】は九州地方で最も長い川である。(図の赤い線)

Q. 筑後川などの河川流域には、【 ? 】という平野が広がる。

Q. 【 ? 】は、九州の中央部を北東から南西に走る山地である。(図の赤い部分)

Q. 【 ? 】は鹿児島県の南部にある島で、世界遺産にも登録されている。(図の赤い部分)

Q. 【 ? 】は屋久島の北東にある島で、【 ? 】宇宙センターがある。

Q. 【 ? 】は、長崎県の西部に位置する列島である。(図の赤い部分)

Q. 【 ? 】は九州の北方にある長崎県に属する群島である。

Q. 1900年代初めに、福岡県の北九州市では、筑豊炭田の石炭を利用して【 ? 】が操業した。

Q. 有明海には日本最大の【 ? 】があり、独自の生物相がみられる。

Q. 佐賀県には、【 ? 】という遺跡があり、弥生時代の大規模な環濠集落跡がみられる。

Q. 長崎県では、九十九島や対馬の浅茅湾で【 ? 】がみられる。

A. リアス海岸 (リアス式海岸;りあすしきかいがん)

Q. 長崎県長崎市は、第二次世界大戦末期に、【 ? 】という爆弾を投下された。

Q. 豊予海峡で漁獲され、大分県大分市の佐賀【 ? 】で水揚げされるアジを【 ? 】あじ、サバを【 ? 】さばという。

Q. 大分県の八丁原発電所は、【 ? 】発電所である。

Q. 熊本県では、畳表の材料となる【 ? 】が特産品である。

Q. 宮崎県の宮崎平野では、温暖な気候を利用して、野菜の【 ? 】が行われている。

Q. 鹿児島県を中心に分布する、水はけがよく崩れやすい、軽石や火山灰でできた台地を【 ? 】という。(図の赤い部分周辺)

Q. 鹿児島県を中心に広がるシラス台地では、特に【 ? 】が栽培されている。

Q. 1429年から1879年の間に沖縄本島を中心に存在した王国を【 ? 】という。

Q. 亜熱帯気候である沖縄県では、海に【 ? 】礁が形成されている。

Q. 沖縄県では、砂糖の原料となる【 ? 】の栽培が行われている。

Q. 沖縄県では、在日米軍により【 ? 】が置かれている。

地域の在り方

持続可能な社会

Q. 2015年9月に国連で採択された、「持続可能な開発目標」を【 ? 】という。