植物の生活と種類

生物の観察

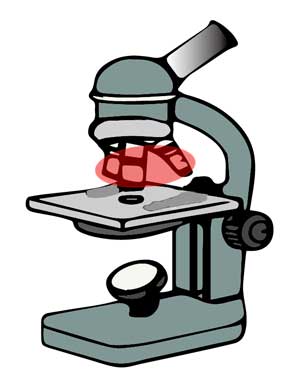

Q. 【 ? 】は、小さな対象をプレパラートにして、拡大して観察する器具である。倍率は40~600倍程度。

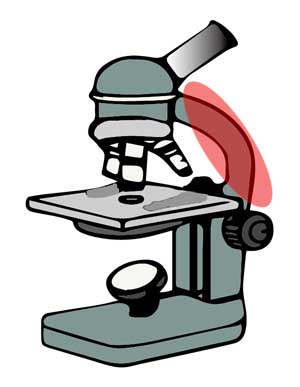

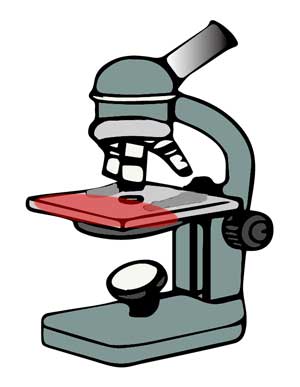

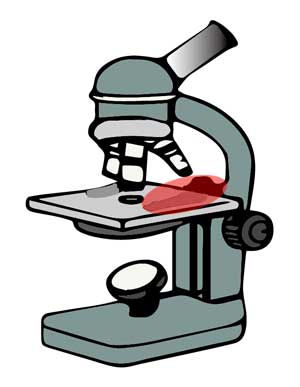

Q. 以下の図はステージ上下式顕微鏡である。図の赤い部分を【 ? 】という。

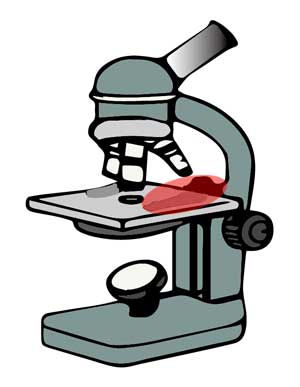

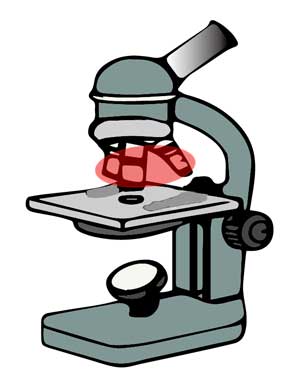

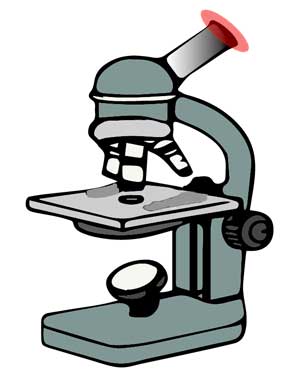

Q. 以下の図はステージ上下式顕微鏡である。図の赤い部分を【 ? 】という。

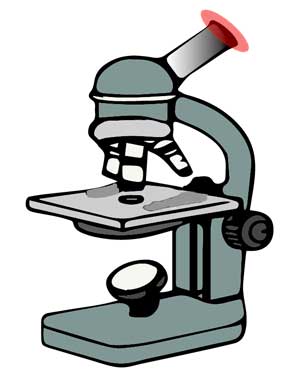

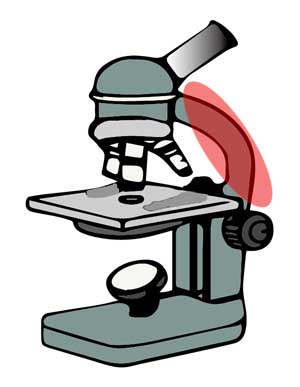

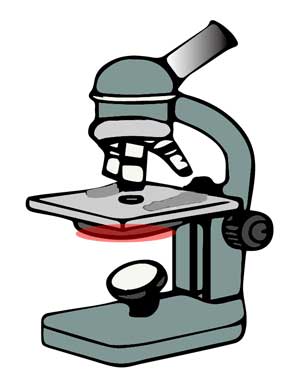

Q. 以下の図はステージ上下式顕微鏡である。図の赤い部分を【 ? 】という。

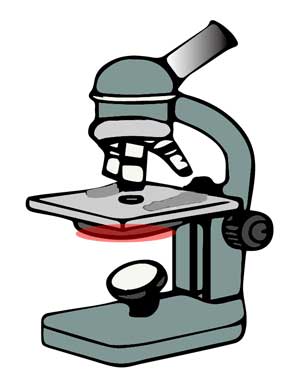

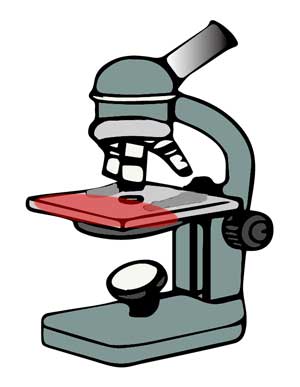

Q. 以下の図はステージ上下式顕微鏡である。図の赤い部分を【 ? 】という。

Q. 以下の図はステージ上下式顕微鏡である。図の赤い部分を【 ? 】という。

Q. 以下の図はステージ上下式顕微鏡である。図の赤い部分を【 ? 】という。

Q. 以下の図はステージ上下式顕微鏡である。図の赤い部分を【 ? 】という。

Q. 以下の図は【 ? 】上下式顕微鏡である。図の赤い部分を【 ? 】という。

Q. 以下の図はステージ上下式顕微鏡である。図の赤い部分を【 ? 】という。

Q. 以下の図はステージ上下式顕微鏡である。図の赤い部分を【 ? 】という。

Q. 顕微鏡のレンズの倍率を高くすると、視野は【 ? 】く、暗くなる。

Q. 【 ? 】は拡大鏡・虫めがねともいい、小さな対象を拡大して観察する器具である。倍率は5~10倍程度。

Q. 【 ? 】は小さな対象を拡大して観察する器具で、プレパラートをつくらずに観察できる。倍率は20~40倍程度で、立体的に見える。

A. 双眼実体顕微鏡

Q. 肉眼では見えない程小さく、顕微鏡などで拡大することで観察できるような生物を【 ? 】という。

Q. 顕微鏡で観察するために、スライドガラスとカバーガラスの間に水などの液体と観察対象を挟んだものを、【 ? 】という。

花のつくりとはたらき

Q. がくの内側にあり、おしべ・めしべを囲むようについているものを【 ? 】(花びら)という。

Q. 【 ? 】は、花粉をつくるやくと、やくを支える花糸からなる。

Q. 【 ? 】は、花粉を受ける柱頭と受精が行われる子房、それらの間にある花柱からなる。

Q. おしべのやくの中でつくられる細胞を【 ? 】という。

Q. めしべの【 ? 】には花粉を受ける(受粉する)はたらきがある。

Q. めしべの柱頭に花粉がつくことを【 ? 】という。

Q. めしべの下部には【 ? 】があり、【 ? 】の中には胚珠がある。

Q. マツ・スギなどの【 ? 】は、胚珠が子房に包まれておらず、むき出しになっている。

葉・茎・根のつくりとはたらき

Q. 【 ? 】は枝・茎についており、薄く平らな形をしているものが代表的である。種にもよるが、【 ? 】では光合成や蒸散などが行われる。

Q. 葉身にある維管束のすじを【 ? 】という。

Q. 葉の表・裏をおおっている細胞の集まりを【 ? 】という。

Q. 葉脈が平行になっているものを【 ? 】という。

Q. 葉脈が網目状になっているものを【 ? 】という。

Q. 主に葉の表皮にみられる2つの孔辺細胞で囲まれた小さな穴を【 ? 】という。

Q. 植物体内の水が主に気孔から水蒸気として出ていく現象を【 ? 】という。

Q. 植物の細胞内にある緑色の粒を【 ? 】といい、光合成が行われる。

Q. 植物が水・二酸化炭素・光エネルギーを使ってデンプンなどの有機物をつくり出すはたらきを、【 ? 】という。

Q. 【 ? 】はデンプンに反応して、青紫色に変化する。

A. ヨウ素液 (ヨウ素溶液;ヨウ素ヨウ化カリウム溶液)

Q. 植物の光合成によって、【 ? 】などの有機物と酸素ができる。

Q. 調べたい条件のみを変えて、他の条件を変えずに行う実験を【 ? 】という。

Q. 【 ? 】は気体の濃度を測定する器具である。

Q. 【 ? 】は植物のからだを支え、花・果実をつけ、水・栄養分の通り道となっている。

Q. 【 ? 】は茎・根などにある、水や水に溶けた養分の通り道である。

Q. 【 ? 】は茎・根などにある、光合成でつくられた栄養分の通り道である。

Q. 木部(道管が集まった部分)と師部(師管が集まった部分)が集まった部分を【 ? 】という。

Q. 双子葉類の茎の【 ? 】は輪状に並んでいるが、単子葉類の茎の【 ? 】は散らばっている。

Q. 【 ? 】は一般的には土の中にあって、植物のからだを支えたり、水・養分を吸収したりする。

Q. 双子葉類にみられる、中心をまっすぐのびる太い根を【 ? 】という。

Q. 双子葉類にみられる、主根から生える細い根を【 ? 】という。

Q. 単子葉類にみられる、茎の下部からひげ状に生える根を【 ? 】という。

植物のなかま

Q. 種子をつくり子孫を残す植物を【 ? 】という。

Q. 胚珠が子房で包まれている植物を【 ? 】という。

Q. 胚珠が子房に包まれておらず、むき出しになっている植物を【 ? 】という。

Q. 被子植物のうち、子葉が1枚のものを【 ? 】という。

Q. 被子植物のうち、子葉が2枚のものを【 ? 】という。

Q. 双子葉類のうち、花弁がくっついているものを【 ? 】という。

Q. 双子葉類のうち、花弁が離れているものを【 ? 】という。

Q. 種子が発芽して初めに出る葉を【 ? 】という。

Q. ワラビ・ゼンマイ・スギナなどの植物を【 ? 】といい、種子をつくらず、胞子でふえる。

Q. スギゴケ・ミズゴケなどの植物を【 ? 】といい、種子をつくらず、胞子でふえる。

Q. 水中・湿地に生育し、光合成を行う生物を【 ? 】という。

動物の生活と生物の変遷

生物と細胞

Q. 【 ? 】は生物のからだを構成する基本的な単位である。

Q. ふつうは1つの細胞に1つの【 ? 】がある。【 ? 】には遺伝情報の大部分が存在する。

Q. 酢酸カーミン溶液や酢酸オルセイン溶液などの、細胞の一部を染色する試薬を【 ? 】という。

Q. 【 ? 】は遺伝子を含む糸状の生体物質で、細胞の核の中にある。

Q. 細胞の細胞膜に囲まれた部分のうち、核以外の部分を【 ? 】という。

Q. 細胞質の外側を覆う二重の膜を【 ? 】という。

Q. 【 ? 】は細胞膜の外側を囲む構造で、植物の細胞のみに見られる。

Q. 複数の細胞でからだができている生物を【 ? 】という。

Q. 1つの細胞のみでからだができている生物を【 ? 】という。

Q. 多細胞生物において、同じ形・はたらきをもつ細胞が集まったものを【 ? 】という。

Q. 多細胞生物において、いくつかの組織が集まって一定の形態・機能をもつものを【 ? 】という。

Q. 多細胞生物では、器官が集まることで、【 ? 】が形成される。

消化と吸収

Q. 【 ? 】とは、生物が摂取した物質を分解し、栄養素を体内に取り入れられるようにすることをいう。

Q. 消化によって分解された栄養素を体内に取り入れることを【 ? 】という。

Q. 【 ? 】は消化液の1つで、【 ? 】せんでつくられ、口の中に分泌される。

Q. 【 ? 】は消化を促進する酵素で、消化液に含まれる。

Q. 【 ? 】は消化器官から分泌される液体で、摂取した物質を消化するはたらきをもつ。

Q. 口腔から始まり、咽頭・食道・胃・十二指腸・小腸・大腸を経て肛門までつながる1本の管を【 ? 】という。

Q. 【 ? 】は消化器官の1つで、【 ? 】液を分泌し、タンパク質を分解する。

Q. 胃は【 ? 】を分泌し、タンパク質を分解する。

Q. 【 ? 】は胆汁を分泌し、胆のうに一時的にためる。

Q. 【 ? 】はすい液をつくり、十二指腸に分泌する。

Q. すい臓は【 ? 】をつくり、十二指腸に分泌する。

Q. 【 ? 】は消化器官の1つで、ほとんど全ての栄養素が吸収される。【 ? 】の壁には柔毛という突起が無数にあり、水分・栄養素を吸収する。

Q. 小腸の壁には【 ? 】という突起が無数にあり、水分・栄養素を吸収する。

Q. 【 ? 】は消化器官の1つで、主に水分を吸収する。ここまでで吸収されなかったものは、便として肛門から排出される。

Q. 【 ? 】は炭水化物の1つで、最終的にブドウ糖に分解されてから吸収される。

Q. 【 ? 】は生物のエネルギー源で、代表的なものにデンプンがある。

Q. 【 ? 】は最終的にアミノ酸に分解され、小腸で吸収される。

Q. 【 ? 】は【 ? 】酸・モノグリセリドに分解され、小腸で吸収される。

Q. デンプンはだ液によって【 ? 】に分解される。

Q. 麦芽糖は小腸の柔毛についているマルターゼによって、【 ? 】に分解される。

Q. タンパク質は最終的に【 ? 】に分解され、吸収される。

Q. 脂肪は【 ? 】・モノグリセリドに分解され、小腸で吸収される。その後は再び脂肪になり、リンパ管に入る。

Q. 脂肪は脂肪酸・【 ? 】に分解され、小腸で吸収される。その後は再び脂肪になり、リンパ管に入る。

Q. 動脈・静脈から枝分かれした網目状の細い血管を【 ? 】という。

Q. リンパ(リンパ液)が流れる管を【 ? 】という。

呼吸

Q. 肺による【 ? 】では、酸素を取り込み二酸化炭素を放出するという、ガス交換が行われる。

Q. 肺による呼吸では、【 ? 】を取り込み二酸化炭素を放出するという、ガス交換が行われる。

Q. 【 ? 】は気管支・【 ? 】胞などで構成され、酸素・二酸化炭素のガス交換を行う。

Q. 【 ? 】は気管支の先についている小さな袋で、酸素・二酸化炭素のガス交換を行う。

血液の循環

Q. 心臓・血管・リンパ管など、血液やリンパを全身に循環させる器官をまとめて【 ? 】という。

Q. 【 ? 】は血液の有形成分の1つで、ヘモグロビンを含み、肺で酸素と結びついて全身に運ばれる。

Q. 【 ? 】は血液の有形成分の1つで、マクロファージ・リンパ球などの種類がある。

Q. 【 ? 】は血液の有形成分の1つで、出血時に血液を固めるはたらきがある。

Q. 【 ? 】は血液の有形成分を除いた液体成分である。

Q. 毛細血管から血しょうがしみ出したものを【 ? 】という。

Q. 赤血球に含まれる【 ? 】は、肺で酸素と結びついて全身に運ばれる。

Q. 【 ? 】は血液を循環させるための器官で、血液を全身に送るポンプの働きをする。

Q. 心臓から送り出される血液が流れる血管を【 ? 】という。

Q. 心臓に戻ってくる血液が流れる血管を【 ? 】という。

Q. 老廃物や二酸化炭素を多く含み、酸素の少ない血液を【 ? 】という。

Q. 血液の逆流を防ぐために、心臓や静脈には【 ? 】がついている。

排出

Q. 細胞の呼吸によってできた老廃物を体外に出すことを【 ? 】という。

Q. アンモニアは人体に有害なため、肝臓で【 ? 】につくり変えられる。

Q. 【 ? 】は血液中の尿素などの老廃物・余分な水分をろ過し、尿をつくる器官である。

Q. 【 ? 】はじん臓でつくられ、ぼうこうに一時的にためられてから体外に排出される。

刺激と反応

Q. 外界からの刺激を受けて、神経系に伝える器官を【 ? 】という。

Q. 【 ? 】は眼球の前方にあり、外からの光を屈折させて網膜上に像をつくる器官である。

Q. 【 ? 】は瞳孔の大きさを調節し、外から入る光の量を調節する器官である。

Q. 【 ? 】は外界からの光を受けて像を結ぶ膜で、光を感じる細胞(視細胞)が集まっている。

Q. 【 ? 】は刺激を伝えるはたらきを持つ、からだの機能を統率する器官である。

Q. ヒトの脳・せきずいは【 ? 】とよばれる。

A. 中枢神経 (中枢神経系)

Q. 中枢神経から皮膚・内臓・筋肉などにつながっている神経を【 ? 】という。

A. 末しょう神経 (末しょう神経系)

Q. 中枢神経と末しょう神経をあわせて【 ? 】という。

Q. 【 ? 】は中枢神経の1つで、全身の神経を支配している。

Q. 【 ? 】は脳の大部分を占め、記憶・思考・感情・感覚の知覚などを支配している。

Q. 【 ? 】は背骨の中を通る神経細胞の束で、中枢神経の1つである。

Q. 刺激に対して無意識に生じる反応を【 ? 】という。

Q. 末しょう神経のうち、脳・せきずいからの信号を筋肉・内臓などに伝える神経を【 ? 】という。

Q. 末しょう神経のうち、感覚器官から刺激を脳・せきずいに伝える神経を【 ? 】という。

Q. 【 ? 】は複数の骨が集まってできた構造で、動物のからだを支え、内臓を守るはたらきがある。

Q. 【 ? 】は収縮することでからだを動かすことのできる器官である。

Q. 【 ? 】は骨と筋肉をつなぐ丈夫な組織である。

セキツイ動物のなかま

Q. 背骨のある動物を【 ? 】という。

A. セキツイ動物 (脊椎動物)

Q. 【 ? 】はセキツイ動物の1つで、水中で生活し、えら呼吸をする。

Q. 【 ? 】はセキツイ動物の1つで、子は水中で生活しえら呼吸をして、成体は陸上でも生活し肺呼吸を行う。

Q. 【 ? 】はセキツイ動物の1つで、陸上で生活し肺呼吸をする。変温動物。からだの表面はかたいうろこなどでおおわれている。

Q. 【 ? 】はセキツイ動物の1つで、陸上で生活し肺呼吸をする。からだは羽毛におおわれている。恒温動物。殻のある卵をうむ(卵生)。

Q. 【 ? 】はセキツイ動物の1つで、陸上で生活し肺呼吸をする。恒温動物。卵ではなく子をうむ(胎生)。からだは毛におおわれている。

Q. 子が母体外に出された卵からうまれることを【 ? 】という。

Q. 子が親の体内である程度育ってからうまれることを【 ? 】という。

Q. 【 ? 】はホニュウ類の歯の一種で、上下の門歯と臼歯の間にある歯である。肉食動物の【 ? 】はするどく大きく発達している。

Q. 【 ? 】はホニュウ類の歯の一種で、上下の歯列の後方にある。草食動物の【 ? 】は平らで大きく発達している。

無セキツイ動物のなかま

Q. 背骨のない動物を【 ? 】という。

A. 無セキツイ動物 (無脊椎動物)

Q. 【 ? 】は無セキツイ動物の1つで、からだやあしに節がある動物である。

Q. 【 ? 】は無セキツイ動物の1つで、やわらかいからだを持ち、外とう膜でおおわれている動物である。

Q. 動物が成体になる前の形態を【 ? 】という。

Q. 生殖が可能になった動物の形態を【 ? 】という。

生物の変遷と進化

Q. 器官の形やはたらきは異なるが、基本的な構造が同じで、共通の祖先から変化してきたものと考えられる器官を【 ? 】という。

生命の連続性

細胞分裂と生物の成長

Q. 1個の細胞が2個以上の細胞に分かれることを【 ? 】という。

生物のふえ方

Q. 【 ? 】とは、生物が自分と同じ種類の新しい個体をつくりふやすことをいう。

Q. 雌雄によって新しい個体がつくられる生殖の方法を【 ? 】という。

Q. 【 ? 】は生殖のためにつくられる細胞で、動物の卵・精子や植物の卵細胞・精細胞をいう。

Q. 【 ? 】はおもに動物の雌の【 ? 】巣でつくられる生殖細胞である。

Q. 【 ? 】はおもに動物の雄の精巣でつくられる生殖細胞である。

Q. 種子植物の生殖細胞で、胚珠の中でつくられるものは【 ? 】である。

Q. 種子植物の生殖細胞で、花粉管の中でつくられるものは【 ? 】である。

Q. 植物は受粉すると、花粉から胚珠に向かって【 ? 】がのびる。

Q. 精子・精細胞の核と卵・卵細胞の核が合体することを【 ? 】という。

Q. 受精を終えたあとにできる1つの細胞を【 ? 】という。

Q. 受精卵が細胞分裂を開始してから新しい個体ができるまでの過程を【 ? 】という。

Q. 多細胞生物の発生初期のものを【 ? 】という。

Q. 【 ? 】は雌雄の性がかかわらない生殖の方法である。

遺伝の規則性と遺伝子

Q. 親の形質が【 ? 】子によって子に伝わることを【 ? 】という。

Q. 遺伝において形質をあらわす情報をもつものを【 ? 】という。

Q. 生殖細胞がつくられるときの細胞分裂では、染色体の数が半分に分けられる。この分裂を【 ? 】という。

Q. 形質のあらわれる方を【 ? 】(優性)という。

Q. 形質のあらわれない方を【 ? 】(劣性)という。

Q. 個体は同じ形質をあらわす2つの遺伝要素をもち、生殖のとき2つの遺伝要素は分かれて別々の生殖細胞に入る。この法則を【 ? 】という。

自然と人間

自然界のつり合い

Q. 生物どうしの食う・食われるという関係を【 ? 】という。

Q. 食物連鎖において、動物は生産者のつくる有機物を消費するので【 ? 】という。

Q. 生物の個体数・重量・エネルギー量について、食われる方から食う方に積み上げていくと、一般的にはピラミッド型になる。これを【 ? 】という。

Q. 水中・水面を浮遊して生活する生物の総称を【 ? 】という。

Q. 動植物の死がい・排出物などの有機物を無機物に分解する生物を【 ? 】という。

Q. カビ・キノコなどの仲間を【 ? 】という。分解者の1つ。

Q. 【 ? 】は顕微鏡を使わないと見ることができないほど小さな生物で、分解者の1つ。1つの細胞でできていて、分裂によってふえる。

Q. 【 ? 】や炭素は二酸化炭素などの無機物やタンパク質・脂肪・炭水化物などの有機物に含まれており、生態系内を循環している。